HEADLESS "Transitional Objects"

intervista

Uscito il 29 agosto 2025 su M-Theory, Transitional Objects è il nuovo album degli Headless, il quartetto prog metal costituito da Walter Cianciusi alla chitarra, Göran Edman (ex-Yngwie Malmsteen) alla voce, Martin Helmantel (Elegy) al basso, Enrico Cianciusi alla batteria.

Transitional Objects parla di cambiamenti e trasformazioni, anche personali, ed è proprio Walter Cianciusi, peraltro anche autore e produttore del disco, a raccontarci del processo creativo dietro questo lavoro tanto complesso quanto emotivamente coinvolgente. Ne è fuoriuscita un’intervista ricca di riflessioni, aneddoti e visioni, che ci restituisce il ritratto di un musicista instancabile, che sa dove portare la propria musica e non ha paura di prendersi il tempo necessario per arrivarci.

Göran Edman (voce) – Walter Cianciusi (chitarra) – Martin Helmantel (basso) – Enrico Cianciusi (batteria)

Walter, il sound degli Headless ha modificato negli anni la sua traiettoria: è stato frutto della naturale evoluzione band, oppure...

l'articolo continua...

anche di una specifica visione?

Anzitutto, vi ringrazio per questo spazio su Guitar Club, una delle poche certezze editoriali rimaste per chi vive e respira chitarra in Italia. La verità è che gli Headless sono sempre stati un crocevia di influenze molto evidenti, mai nascoste. A volte prende il sopravvento una componente più metal, altre volte torna fuori il gusto per la melodia. La nostra cifra stilistica si è forgiata nei Novanta, nell’epoca d’oro del prog metal, quando lo stesso prog non significava per forza intrecci, poliritmie e time-signature impossibili. Parliamo di Dream Theater, Fates Warning, Conception… non dei Meshuggah, ecco! [ride] In tutto questo, la voce di Göran Edman ha sempre introdotto una componente AOR e melodica che, personalmente, trovo irresistibile.

Dal rock tecnico con refrain molto melodici degli esordi, al prog ultra-dettagliato di Transitional Objects: cosa ti ha spinto verso una produzione tanto più densa e complessa?

Il processo compositivo degli Headless parte quasi sempre da una jam tra me ed Enrico, mio fratello nonché il batterista della band. Suoniamo a ruota libera come due ragazzini con la prime chitarre, e continuiamo così finché non emerge un pattern ritmico che ci accende una lampadina. Da lì inizio a costruire armonie e strutture. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato moltissimo i Polyphia e i Dance Gavin Dance, e penso che abbiano influenzato molto il nostro modo di costruire la complessità. Ma mai fine a sé stessa, però: ogni volta che vedo che una sezione si complica, cerco un contrappunto melodico che tenga tutto coeso. È un processo naturale, che parte dal divertimento e finisce nella rifinitura maniacale. Quello che ci guida è una forma di spontaneità intellettuale: vogliamo scrivere musica che ci diverta, ma che ci metta anche in discussione come musicisti. E Transitional Objects rappresenta esattamente questo: un disco in cui convivono precisione millimetrica e urgenza espressiva, senza che una fagociti l’altra.

Transitional Objects è un titolo ricco di significati: a livello emotivo e compositivo, cosa rappresenta per te questo album?

Con la nascita di Michael Louis, il mio primo figlio, ho scoperto quanto sia importante per un bambino avere un oggetto transizionale: una copertina, un peluche, qualcosa che lo accompagni nei momenti più difficili, quando la rabbia, la paura o semplicemente il distacco da una figura genitoriale, diventano troppo da gestire da solo. Da padre e da musicista, non ho potuto fare a meno di leggere in questa dinamica qualcosa di estremamente profondo. Gli oggetti transizionali sono una forma di salvezza e rappresentano la possibilità di crescere emotivamente imparando a gestire l’ansia e l’instabilità. Ecco, per me e per la band, i brani di questo disco sono esattamente questo: un appiglio, un punto fermo. Rappresentano il passaggio dalla vecchia formazione a una nuova identità condivisa, più matura e coesa. Sono anche il modo in cui abbiamo consolidato l’intesa musicale e personale all’interno di un contesto rinnovato. Ogni brano è un frammento di questo percorso, qualcosa a cui aggrapparsi mentre tutto intorno cambia.

Quando hai iniziato a scrivere l’album, avevi già chiara l’identità del suono globale, oppure il processo ti ha portato altrove?

Avendo curato il missaggio di tutti i dischi degli Headless, ho sempre avuto ben in mente l’identità sonora della band. Conosco i nostri limiti, ma anche i territori che possiamo esplorare senza perdere coerenza. Detto questo, la scrittura è sempre un processo aperto, un equilibrio tra visione e intuizione, ma anche un confronto costante con l’errore. Stavolta, però, siamo andati oltre tutto ciò che avevamo fatto prima. La complessità degli arrangiamenti ha sorpreso noi stessi persino in fase di esecuzione. Ci siamo ritrovati a studiare i nostri stessi brani per poterli riproporre dal vivo, come se fossero diventati qualcosa di più grande di noi. È come essere passati dal costruire un puzzle da 500 pezzi a uno da 5000, e scoprire che l’immagine finale non solo è più ricca, ma anche più vera. Questo disco ci ha portati in territori che non avremmo potuto prevedere del tutto. E per una band come la nostra, è un ottimo segnale.

Il singolo Weightless è dedicato a tuo figlio. Questa tua dimensione personale pare aver influito sull’intero album, sul sound e nei climax strumentali, confermi?

Assolutamente sì, hai colto nel segno. La nascita di Michael è l’evento più importante della mia vita e, com’era inevitabile, ha avuto un impatto enorme sulla musica che ho scritto per questo disco. La sua presenza ha ridisegnato radicalmente la mia routine, sia in termini di studio dello strumento, sia riguardo al mio modo di comporre. Con meno tempo a disposizione, ho dovuto imparare a fare a meno del superfluo: le distrazioni, i compromessi, le abitudini che non mi portavano da nessuna parte. È stato un processo liberatorio, anche se faticoso, che mi ha permesso di affinare ancora di più il focus sul mio obiettivo di musicista. Weightless è il brano che più esplicitamente racconta questo momento. È una canzone d’amore puro, ma non rinuncia al tono disilluso e malinconico che è parte del nostro DNA. C’è una voglia di gridare al mondo qualcosa di autentico, e allo stesso tempo di proteggere quella sincerità dietro un velo di ambiguità emotiva. Come accade, spesso, anche nella paternità.

L’album mostra peraltro una cura maniacale per l’intreccio ritmico e la tessitura timbrica. Che tipo di sfida è stata realizzare brani con una tale densità espressiva?

Una sfida continua, ma che parte da un principio chiaro: il suono della band non è mai la somma di performance individuali, bensì il risultato di una costruzione collettiva, chirurgica, rispettosa degli spazi. Ho imparato, anche a costo di frustrazioni, che la ricerca del suono perfetto non può essere portata avanti da un singolo musicista se vuole suonare con altri. Questo significa lavorare sulle dinamiche e anche sulla posizione nello spettro stereo: se il basso combatte con la cassa, se le chitarre si coprono a vicenda, se la voce non riesce a emergere, il brano non funziona, per quanto brillante possa essere ogni parte suonata singolarmente. Abbiamo curato ogni dettaglio con l’idea che questa musica avesse bisogno di tempo per essere fruita e che dunque fosse necessario metterla nelle migliori condizioni per essere assimilata. Dare spazio, non comprimere tutto. E il risultato, per quanto denso, è molto più accessibile di quanto sembri a un primo ascolto.

Qual è oggi il tuo rapporto con la chitarra rispetto agli inizi? Hai attraversato periodi di crisi, cambi di prospettiva, ritorni alle origini?

La chitarra è sempre stata il mio punto fermo. La mia prima azione, ogni giorno, è mettermi a suonare: mi sveglio presto, molto presto, e le prime due ore sono tutte per lo strumento. È un rituale, una forma di centratura personale oltre che di studio. Attorno al 2000, però, ho fatto una deviazione importante: per quattro anni ho messo da parte l’elettrica per dedicarmi esclusivamente alla chitarra classica. Avevo bisogno di ristabilire un rapporto profondo con lo strumento, e la classica mi offriva quell’ambiente austero e disciplinato che cercavo. È stato un periodo intenso ma anche faticoso. Alla fine, ho chiuso il fodero della chitarra classica e sono tornato all’elettrica con una nuova consapevolezza. Da allora ho una direzione più chiara, e soprattutto, la certezza che la chitarra, in tutte le sue forme, resta la mia voce principale. Non quella definitiva, perché come ogni voce evolve, ma quella via via fedele alla mia interiorità.

C’è stato anche un altro momento in cui hai pensato di mollare la chitarra elettrica per esplorare territori diversi: corretto?

Sì, e non solo l’ho pensato: l’ho fatto davvero. In un momento in cui studiavo in Conservatorio, ho abbandonato la chitarra elettrica per dedicarmi a tempo pieno alla composizione sperimentale. Mi affascinava, e mi affascina tuttora, il mondo della musica di matrice Cageana, l’elettronica d’avanguardia, la ricerca sul suono come evento puro. In quel periodo mi sono immerso nello studio della composizione algoritmica e ho potuto contribuire attivamente a progetti di ricerca sugli strumenti aumentati e sulla scrittura elettroacustica. Devo anche dire che questo percorso mi ha portato a ottenere la cattedra di Composizione Elettroacustica in Conservatorio. Tornando ad allora, una volta raggiunto un nuovo equilibrio tra creatività e professione, ho sentito il bisogno di far tornare la chitarra nella mia quotidianità. Ma non come compromesso, come un ritorno a casa.

Come si è evoluta la tua routine di studio? Sei più metodico oggi rispetto a 10 o 15 anni fa, oppure il tuo approccio è rimasto spontaneo?

In realtà, sono sempre stato estremamente metodico. Il mio approccio alla chitarra si è sempre basato su cicli di immersione monografica: scelgo un chitarrista, lo studio, lo trascrivo, lo suono, lo smonto e lo ricompongo. Per circa due anni, vivo in quella grammatica musicale come se fosse l’unica possibile. È stato così con Malcolm Young, poi con Tony Iommi, quindi con Eddie Van Halen. Da più di tre anni suono nella band di Dave Mustaine e di David Ellefson e, come è intuibile, il nostro repertorio attinge pesantemente ai Megadeth. Questo mi ha portato a conoscere il playing di Mustaine in maniera chirurgica, tanto da integrarlo nella mia grammatica chitarristica con una naturalezza che quasi mi ha spiazzato.

Negli ultimi anni sei passato dal riff diretto alla cesellatura di micro-dettagli chitarristici: quanto conta oggi per te il concetto di sound-design sulla sei corde?

Trovo interessante questo collegamento che hai fatto tra il sound-design, che è parte integrante del mio lavoro sperimentale, e la mia scrittura chitarristica più recente. In realtà, cerco di mantenere separati i due mondi: da una parte la musica strutturata e speculativa, dall’altra quella che potremmo chiamare popolare, nel senso più ampio e meno gerarchico del termine. Tuttavia, è innegabile che il metodo sia lo stesso. Oggi, quando scrivo un riff, non lo penso come un elemento che si autoalimenta ripetendosi: cerco piuttosto di capire su quale progressione armonica vada a poggiare, come possano variare le dinamiche, quali sfumature timbriche possa assumere grazie all’interazione tra pickup, effetti, mano destra... Il mio guitar playing è ancora pieno di riff, certo. Ma oggi sono più interessato a scolpire i dettagli, a ricercare la spazialità del suono, piuttosto che a martellare un’idea all’infinito. E, anche se non lo ammetto spesso, questo è figlio diretto di anni passati davanti a una patch di Max/MSP o a scrivere partiture per diffusione multicanale...

C’è stato un disco, un artista, o un momento preciso, che ti ha fatto capire che Transitional Objects doveva essere molto più prog?

Sì, c’è stato. Ed è stato… Transitional Objects stesso! [ride] Quando ho messo insieme tutte le idee che avevo abbozzato e ci siamo messi a provarle, mi sono accorto di una cosa: erano impossibili da suonare. O comunque difficilissime. A quel punto ho capito che avevamo varcato una soglia: questo disco sarebbe stato il nostro lavoro più prog di sempre, senza se e senza ma. E non è stato premeditato, non ci siamo detti “facciamolo più difficile”. È successo perché volevamo essere sinceri verso ciò che sentivamo, e quella sincerità aveva preso la forma di incastri ritmici complessi, armonie stratificate, parti vocali articolate. Il risultato è un disco che ci mette alla prova ogni volta che lo riprendiamo in mano. E forse è proprio questo il bello.

Ci parli dell’equipment che hai utlizzato per l’album: chitarre, ampli, effetti… che cosa ha caratterizzato il tuo suono su questo disco?

Per le parti ritmiche mi sono affidato in prevalenza a due chitarre: una Kramer Vanguard Dave Mustaine, una sorta di lama sonora affilata, perfetta per ottenere un attacco preciso e scolpito, ed una Gibson SG-Z del 1998, una chitarra decisamente fuori dai radar. Ha 24 tasti, tastiera in ebano, un humbucker 500T al ponte e uno stacked con look da single-coil al manico. Non è una chitarra docile, anzi: ha un output talmente alto che persino un EMG-81 impallidisce. È più metal del metal. Per gli assoli, invece, ho utilizzato una Jackson Kelly con un DiMarzio D Activator X al ponte. È una chitarra speciale, anche per ragioni affettive: me l’ha regalata David Ellefson, e portarla in studio ha significato parecchio per me. Come amplificazione è stato un vero e proprio cocktail tecnico: Kemper Profiler, Tonex, e due plugin incredibili di Bogren Digital (in particolare quello dedicato ai Trivium e il BDH3). A chiudere il cerchio, la mia testata EVH 5150 III da 50 watt, che resta un punto di riferimento nella mia catena sonora. Tutto, scelto e settato per creare uno spettro dinamico ampio, aggressivo ma leggibile. Niente è lasciato al caso, certo, ma è anche vero che ogni suono deve restituire quella sensazione di immediatezza e urgenza che a mio avviso rende Transitional Objects così vivo.

Hai registrato le parti di chitarra da solo al Knight Foundation Studio: questo isolamento creativo ti ha aiutato a esplorare meglio i dettagli del suono?

In realtà registro sempre da solo, è la mia normalità. Quello che cambia, semmai, è il momento in cui decido che il materiale è pronto per essere condiviso. A quel punto entra in gioco un gruppo molto ristretto di amici fidati, veri e propri giudici severissimi, a cui affido il primo ascolto. Poi, ovviamente, c’è il confronto con la band, che resta fondamentale. Dunque sì, la fase di isolamento mi occorre per mettere a fuoco ogni dettaglio, prima di condividere il tutto in una seconda fase.

La produzione del disco è firmata da te: quanto è stato difficile restare obiettivo, essendo tu anche il chitarrista e autore?

Rimanere obiettivi è impossibile, lo ammetto. Però il risultato finale è esattamente come lo volevo, e questo per me è fonte di grande soddisfazione. Detto questo, ho l’intenzione di aprirmi a nuove collaborazioni. Ci sono un paio di produttori italiani che ho seguito ultimamente e che vorrei coinvolgere nei prossimi lavori, perché stanno esplorando approcci di mixaggio molto interessanti e alternativi rispetto a quelli a cui sono abituato. Va anche detto che per Transitional Objects abbiamo fatto un salto di qualità importante: il mastering è stato curato infatti da Fabian Tormin ai Plätlin Mastering Studios di Amburgo e... parliamo di uno che ha lavorato con Biffy Clyro, Myrkur, Unknown Mortal Orchestra. La sua impronta è stata decisiva per definire il suono finale del disco.

Guardando alla carriera degli Headless sino ad ora, ritieni che fotografi l’odierna maturità della band, oppure che sia l’inizio di una nuova fase del percorso?

Forse stiamo iniziando a invecchiare! [ride] La verità è che non riesco a smettere di scrivere e suonare questa musica. Quindi, portate pazienza: continuerò a farlo! Transitional Objects per me è il primo album “perfetto” degli Headless. Il nostro Black Album, se vuoi. Non perché rappresenti un punto d’arrivo, ma perché ogni sua parte ci rappresenta in modo completo, autentico e senza compromessi.

In effetti, qualcuno ha già descritto l’album come il picco degli Headless: credi ci sia ancora margine per spingersi oltre, o è stato come toccare una vetta irripetibile?

Sono molto grato alle parole che stanno accompagnando l’uscita dell’album, soprattutto a quelle di chi ci segue da tempo. Però ti dirò una cosa: è talmente alto il livello dei brani del disco, che ancora oggi, a oltre un anno dalla chiusura del lavoro, non trovo il coraggio di iniziare a scriverne di nuovi. Questo, nel bene e nel male, è lo stato più avanzato e radicale della visione degli Headless. Non so se sarà irripetibile, ma so che non è qualcosa che potrà essere replicata con leggerezza.

Leggi anche

Podcast

Album del mese

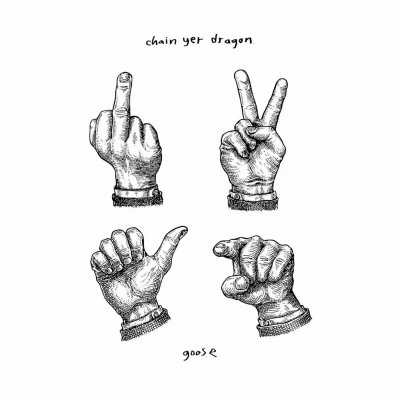

GOOSE

Chain Yer Dragon

No Coincidence

Dopo l’uscita di Everything Must Go, pubblicato solo pochi mesi fa e accolto come il segnale di una crescita evidente, i Goose tornano sorprendentemente...

GRAHAM BONNET BAND

Lost In Holluwood Again

Frontiers Music

Lost In Hollywood Again fotografa Graham Bonnet nel punto forse più onesto e vitale della sua lunga traiettoria artistica. Registrato il 29 agosto 2024 allo...

Lynch Mob

Dancing With The Devil

Frontiers Records

Con Dancing With The Devil i Lynch Mob firmano un congedo netto, deciso, suonato a volume alto e senza tentennamenti. È l’album di una band...